Die Jugend von heute: Sozial vernetzt und psychisch gestört?

Soziale Netzwerke wie Instagram, Snapchat & Co. sind bei Jugendlichen beliebter denn je. Alarmierte Eltern befürchten psychische Folgen für ihre Teenager. Zwei Medienexpertinnen klären über Gefahren und Klischees auf.

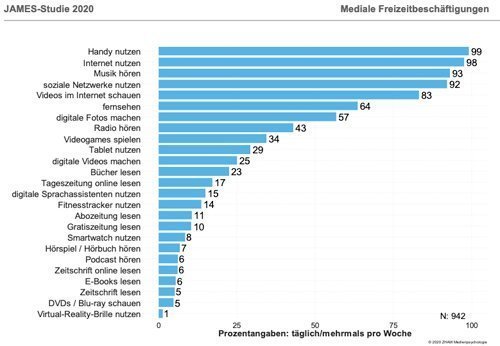

Teilen, sich austauschen, Beziehungen knüpfen: Was sich früher auf dem Pausenplatz abspielte, erleben Jugendliche heute vor allem in sozialen Netzwerken. 98 Prozent der Schweizer Jugendlichen sind bei mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle James-Studie 2020 der ZHAW und Swisscom, bei der alle zwei Jahre rund 1000 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt werden.

Dabei zeigt sich: Die Internetnutzungsdauer ist seit 2014 leicht zurückgegangen, beträgt aber im Durchschnitt immer noch rund 2 Stunden pro Tag unter der Woche und drei Stunden pro Tag am Wochenende. . Zahlen, die vielen Eltern Sorgen bereiten. Verändert sich die jugendliche Psyche, wenn sich Teenies dauernd online vernetzen?

«Sich selbst darzustellen ist nichts Schlechtes»

«Es ist ein altes Phänomen, dass in der Adoleszenz die Orientierung an Gleichaltrigen wichtiger wird», sagt Sarah Genner, Medienpsychologin- und Forscherin an der ZHAW und Mitherausgeberin der James-Studie. So sei das Motiv für die Aktivität auf sozialen Netzwerken primär der Wunsch, dazuzugehören, etwas mitzubekommen und auf Postings eine positive Resonanz zu erhalten. Im Vergleich zur «Pausenplatzjugend» ohne Smartphone finden die Jugendlichen von heute ihre Probebühne in der virtuellen Welt, wo sie schnell erfahren können, was ankommt und was nicht. Das beobachtet auch Eveline Hipeli, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich: «Sich selbst darzustellen und das Leben anderer zu beobachten ist erst einmal nichts Schlechtes.»

Die Meinung, dass sich Jugendliche durch Instagram & Co. permanent selbst bespiegeln wollen ist laut Genner nichts weiter als ein pauschalisiertes Klischee: «Es ist nicht nachgewiesen, dass Jugendliche durch die Nutzung von sozialen Netzwerken narzisstisch werden.» Vielmehr sei es wahrscheinlich, dass Teenager, die überdurchschnittlich narzisstisch veranlagt sind, online die ideale Plattform finden, um ihre Selbstverliebtheit auszuleben.

Wie sozial sind soziale Netzwerke?

Die deutsche Diplompädagogin Annegret Garschagen konstatiert als Gastautorin im Buch «Seelische Wirklichkeiten in virtuellen Welten», das Abtauchen in soziale Netzwerke sei eine «Suche nach Gemeinschaftsgefühl im Mekka der Selbstdarstellung». Da drängt sich die Frage auf: Lässt sich in der virtuellen Welt überhaupt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit erleben? Durchaus, findet Hipeli. Beispielsweise dann, wenn ein User in einer Online-Community eine Frage stellt und viele konstruktive Ideen und Antworten zurückerhält. Auch gelegentliche Such- und Sammelaktionen online seien Beispiele dafür. «Ich denke, dass sich auf sozialen Netzwerken nicht selten ein Abbild realer Dynamiken findet – man ist ja nicht plötzlich ganz anders online. Aber die Menschen sind in der Regel im Umgang miteinander enthemmter, was sich im negativen Sinne oft in anonymen Foren beobachten lässt.»

Laut Genner hat das Verhalten der Jugendlichen einen entscheidenden Einfluss darauf, inwieweit sie sich online zugehörig fühlen. Studien hätten gezeigt, dass sich Nutzerinnen und Nutzer, die aktiv posteten, wie es ihnen geht und darauf Rückmeldung erhielten, eher mit anderen verbunden fühlten. Jene, die eher «passiv» seien, still mitlesen und dem Leben anderer zuschauen, würden sich eher ausgeschlossen fühlen.

Die Angst, etwas zu verpassen

Ein Effekt, der laut Genner bei intensiver Nutzung von sozialen Netzwerken auftreten kann, ist die sogenannte «FOMO» (Fear of Missing Out): Die Angst, etwas zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu sein. Gerade bei Jugendlichen mit geringem Selbstwertgefühl sei die Chance erhöht, dass sie darunter leiden. Nach den Beobachtungen von Genner ist die Fähigkeit, sich von diesem sozialen Druck abzugrenzen, sehr individuell: «Jeder einzelne reagiert anders, abhängig von Medieninhalten, Persönlichkeit und Kontext.»

Der Extremfall von virtuellen Realitäten, die plötzlich Einfluss auf das tägliche Leben haben, ist das Cybermobbing: psychische Gewalt via Internet, die sich sehr belastend auf Betroffene und ihren Selbstwert auswirkt. Genner hebt gleichwohl hervor, dass die Auswirkungen auf das reale Leben der Jugendlichen abhängig davon sind, wie gut jemand in ein soziales Umfeld eingebettet ist und sich bei Vertrauenspersonen Unterstützung holen kann.

Auf der Jagd nach Likes

Wie gross ist also die Gefahr, die von sozialen Netzwerken insgesamt für Jugendliche ausgeht? Hipeli sieht in Bezug auf den Umgang mit medialen Erfahrungen grosse Unterschiede: «Ein Grossteil der Jugendlichen kann ganz wunderbar und mit der nötigen Gelassenheit mit sozialen Netzwerken umgehen.» Für einige wenige aber werde das Aktualisieren des Profils zum wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung. «Gepostet wird dann nicht mehr aus Freude, sondern weil man sich möglichst viele Likes erhofft», meint Hipeli. Und Genner ergänzt: «Likes sind die Währung der sozialen Netzwerke. Wer mehr davon erhält, fühlt sich beliebter und glücklicher.»

Um dieses Glücksgefühl immer wieder zu erfahren, können Jugendliche unter eine Art Performance-Druck geraten, der bis hin zu suchtähnlichem Verhalten führen kann. Wenn ein Bild weniger Likes als die vorherigen erhält, kann das «arg enttäuschen», so Hipeli. Vielen Jugendlichen sei jedoch nicht bewusst, dass es oft schlicht algorithmischer Zufall ist, ob ihr Bild oder Post in die Timeline von Freunden und Followern gespült wird. Die Mechanismen, die im Hintergrund der sozialen Netzwerke wirken, seien vielen Jugendlichen nicht bekannt, erklärt Genner. «Hier ist definitiv mehr Aufklärungsarbeit in der Schule gefordert.» An der Anzahl erhaltener Likes sollten sich Teenager daher nicht messen.

«Jugendliche haben nie ausgelernt»

Die Aufgabe der Eltern sieht Hipeli darin, ihren Kinder klarzumachen, dass soziale Netzwerke Chance und Risiko gleichermassen bedeuten. Und das, bevor diese einen «Kleincomputer in die Hosentasche geschenkt» bekämen. Sie sollen ihren Teenagern helfen, Gefahren zu erkennen, ohne Berührungsängste zu züchten; die Teenager befähigen, mit sozialen Netzwerken kompetent umzugehen, statt sie zu bevormunden. In der Schule sei es sinnvoll, die Medienerziehung fix in den Lehrplan zu integrieren, sind sich Genner und Hipeli einig. «Da aber immer wieder neue Anwendungen auf den Markt kommen, werden sich Jugendliche stets aufs Neue kritisch mit den Medien und ihren Inhalten auseinandersetzen müssen. Sie haben nie ausgelernt.»

Und Hipeli ergänzt: «Im Grunde haben die Jugendlichen von heute und die analogen Kids von früher in ihrer Entwicklungsphase genau die gleichen Bedürfnisse. Sie wollen gemocht werden und ihren Weg finden. Daran haben die sozialen Netzwerke gar nichts geändert.» Der Pausenplatz hat also noch lange nicht ausgedient.

Sarah Genner ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin Medienpsychologie und Dozentin an der ZHAW. Sie ist studierte Politik-, Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Auswirkungen von Internet und Medien auf Mensch und Gesellschaft. Seit 2012 ist sie Mitherausgeberin der James-Studie.

Eveline Hipeli ist Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpädagogin. Seit 2013 doziert sie an der Pädagogischen Hochschule Zürich im Bereich Medienbildung. Hauptsächlich beschäftigt sie sich damit, wie Erwachsene den Heranwachsenden beim Erwerb von Medienkompetenzen helfen können.

Hintergrundinformationen

Weitere Informationen zur James-Studie 2020 finden sich auf der Website der ZHAW.

«Jugend und Medien», das Nationale Programm zur Förderung von Medienkompetenzen, bietet hilfreiche Informationen und Tipps zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen.

Buchtipp: Lehmkuhl, U., Wahl, P.: «Seelische Wirklichkeiten in virtuellen Welten», Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.